今から約八百年前、源頼朝が鎌倉に幕府を置いていた頃、粕壁の浜川戸に春日部重実という人がおり、大袋、大沢、桜井、新方、増林あたりを領地としていました。

この重実の子に実景、そしてこの実景の孫に重行(春日部治部少輔時賢)という人がいました。彼は長い間、相州(現在の神奈川県)にある鶴岡八幡宮を敬信していて、しばしばの合戦にもその霊護を蒙ったので、遥拝(はるかに礼拝すること)のため鎌倉時代元弘年間(1330年代)に鶴岡八幡宮を模してこの八幡神社を造営したと伝えられており、森の一部は彼の館跡と言われています。

昔は、新方四十余郷の総鎮守で代々領主の守護神社であり、その後しばしばの栄枯盛衰もありましたが、現在は春日部の総鎮守となっています。

御祭神は、「安産」「長寿」「家内安全」「必勝」の神様として古くから地域の人々の信仰を受けています。

朝鮮半島(主に百済)と交流を行い、織物・製鉄などの技術をもつ渡来人の受け入れに尽力した。儒教思想や漢字を導入し、日本文化の形成に大きく貢献した。

文武を導く神。

第14代仲哀天皇の皇后で身重の体で朝鮮半島に出兵し、三韓征伐を果たした。帰国後、応神天皇を無事出産し、69年にわたり摂政として日本を統治した。

安産・子育て・必勝の神。

春日部氏の祖先紀貫之の祖であり、神功皇后、応神天皇に長く仕え、政務に大きな功績をあげた。

知恵の神、長寿の神。

伊勢神宮、外宮の御祭神で、食物をつかさどる神。

鎮守の杜にはさまざまな神様たちがおまつりされています。

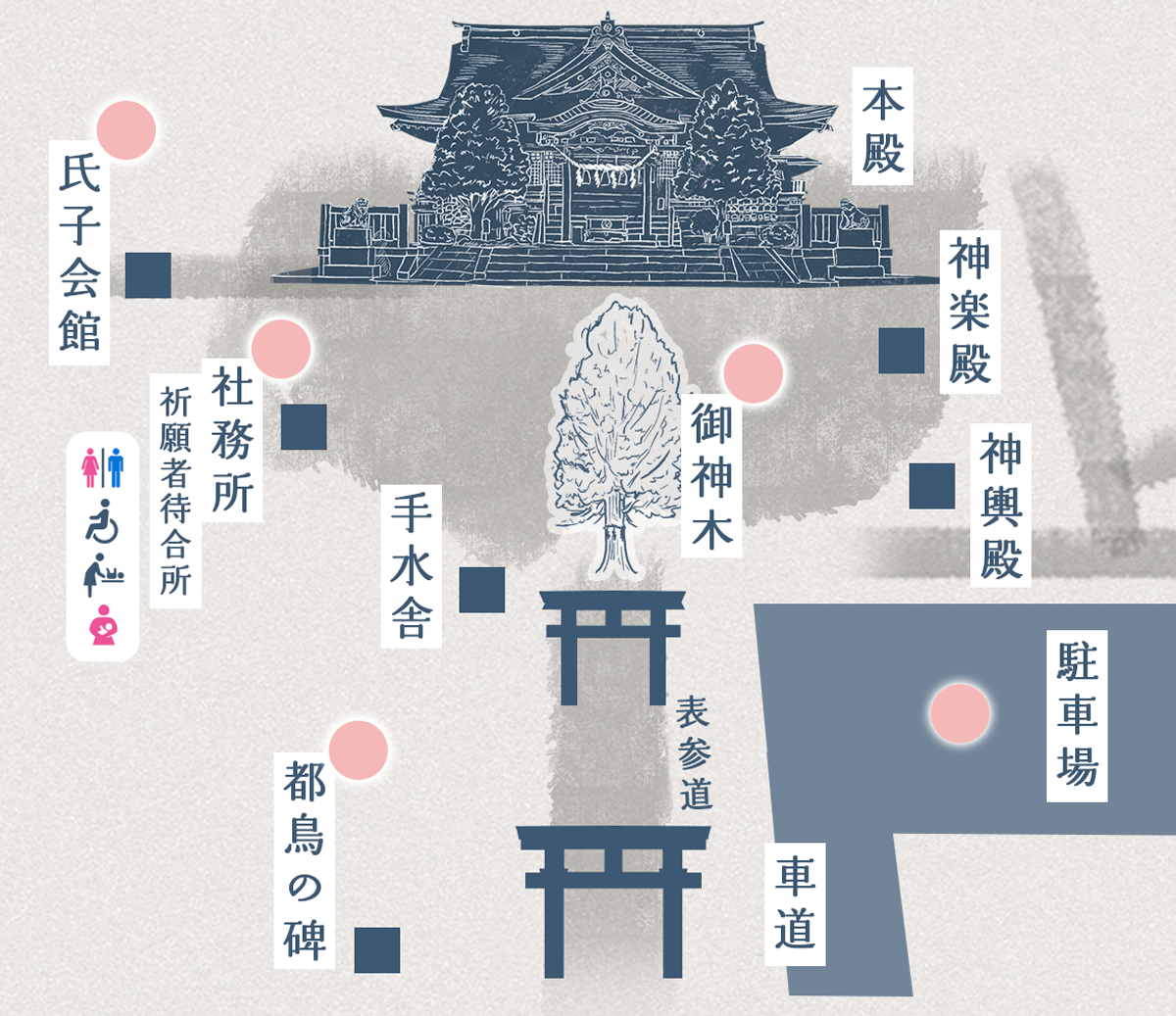

地図上の神様のお名前をクリックタップすると詳細をお読みいただけます。

地図上のピンクの丸マーク

参道中央部に空高くそびえる大銀杏は、鶴岡八幡宮の御神木の一枝が飛び来たり、一夜のうちに繁茂したと伝えられています。

参道入り口には、在原業平と当神社の故事を伝える 「都鳥の碑」があります。

『名にしおはばいざ言問はん都鳥 わが思ふ人はありやなしやと』

隅田川の渡しで、川岸に遊ぶ嘴が赤く翼の白い鳥を見て、京都では見たことのない鳥と思い、渡し守にその鳥の名前を聞くと「都鳥」と答えたので、京都のことを思い出して上記の歌を詠んだと記されています。

平成31年3月26日

春日部市指定有形文化財となりました。

昭和五十七年十月に御鎮座六百五十年祭を奉祝し、御社殿等の大修造工事が実施されました。記念行事として、「薪能」が奉納され、その後一年おきに演能されています。

榛名山や浅間山の火山灰等に由来する大量の砂が平安~室町時代の寒冷期の強い季節風により、 利根川の旧河道(きゅうかどう)沿いに吹き溜(た)められて形成された内陸性の砂丘。 長さ200m、幅50mの規模で八幡神社と稲荷神社の境内にみることができる。

(平成28年3月15日 指定)

春日部の総鎮守。毎日の生活を守って下さる神さま。文武を導く神。長寿・安産の神。

除災開運の神。

防火の守護神。

強い心身をはぐくみ邪悪を断ちきり運勢を開く神。

旧本殿。平成七年焼失、平成八年再建。

福岡県の太宰府夭満宮が本宮。学問の神。

出雲・宗像社。人を助ければ人に助けられる「道」の神。

邪気を祓い人々の苦を除く神。武蔵国の総鎮守。

火災・盗難除け神。

豊作豊漁、商売繁盛の神。

祭事のほかに青少年教育のために、誠心館柔道場(昭和62年創立)として活用しています。

生徒は小学生から一般男女までを対象としています。

お気軽に神社までお問合せください。

ご祈願の受付やおふだ、おまもりの頒布を行っております。

待合所は多機能トイレ・ベビーベッド・授乳室をご用意しております。

参道中央部にそびえる樹齢700年の銀杏の木。

約25台分の駐車場をご用意しております。

※駐車場は混雑状況や神社行事により駐車できない場合がございます。

在原業平と当神社の故事を伝える碑。